朱友善/文

泗洲造纸作坊遗址旁,黄家老屋的木床里,藏着一个不为人知的秘密。

那块横放在里床壁的“里轿板”,几代人都在上面放置煤油灯,久而久之浸染了浓郁的煤油味。40多年前的一个午后,黄家爷爷从这块看似普通的木板后面,小心翼翼地取出一刀边角有点泛黄的纸张。

“这是小井纸,宋代的名品,现在可不多见了。”老人布满老茧的手指轻轻抚过纸面,动作轻柔得像在抚摸婴儿的肌肤。那时年轻的我只觉得这纸触感温润,既不像普通竹纸那般脆硬,也不似现代白纸那样刺眼。老人告诉我,它还有个俗名叫“白竹纸”,但真正的名字该是“小井纸”——因宋代产自宵井山里的作坊而得名。

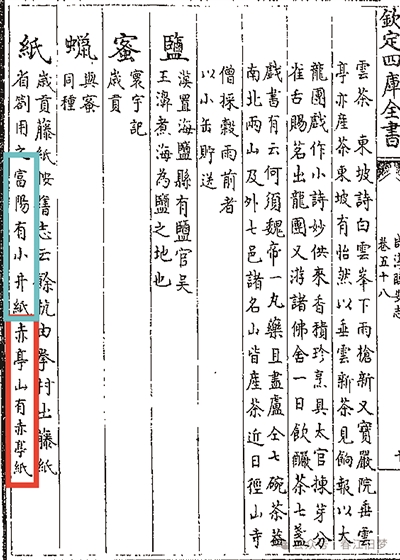

多年后翻阅《文房四谱》,我才惊觉这不起眼的纸张竟在宋代与“赤亭”齐名,是当时最负盛名的竹纸之一。只是不知何时,它的名字渐渐湮没在时光长河中,只留在老一辈人的记忆里。

再次见到小井纸,是20年后黄家爷爷的葬礼上。我匆匆赶到时,正看见黄家媳妇准备将这些珍贵的古纸当做祭祀纸烧掉。情急之下,我提出用一件元书纸(五十刀)交换这一刀小井纸。电话打出去不到一小时,卖纸的弟弟就气喘吁吁地送来了替换的纸张。

前些日子整理旧物,我又翻出了这一刀保存完好的小井纸。迎着阳光细看,纸面纤维细密如丝,隐约透出桑皮的淡褐色纹路。这让我想起老人当年的解释:小井纸的妙处在于“水竹掺桑皮”——竹纤维取其细腻,桑皮增其韧劲,故而“泡水不烂,千折不断”。

为验证这个说法,我做了一个小实验。取一张小井纸和一张纯竹纸同时浸入水中,纯竹纸很快变得支离破碎,而小井纸在水中浸泡三四个小时后,捞起竟完好如初。更令人惊叹的是,这历经几百余年的古纸,除了边角略微泛黄,依然可以提笔书写,墨迹不洇不散。

《天工开物》有云:“竹纸轻薄,皮纸坚韧。”而小井纸恰是取二者之长——既有竹纸的细腻质地,又兼皮纸的耐久特性。难怪宋代文人墨客对它青睐有加,用它誊写诗稿、印制书籍,甚至作为官府文书用纸。

如此精良的小井纸,为何后来鲜为人知?这恐怕与手工造纸业的兴衰息息相关。明清时期,普通竹纸因原料易得、产量大增,逐渐成为市场主流;而小井纸需要精选特定的水竹与桑皮,工艺繁复,成本高昂,最终被更廉价的纯竹纸取代。

富春江北岸的山区曾是造纸业的兴盛之地,但频繁的战乱,特别是太平天国运动后,许多古法技艺就此失传。小井纸的制作工艺也随之湮没,它的名字渐渐从人们的记忆中淡去,只留下几刀残存的纸张,默默诉说着曾经的辉煌。

黄家爷爷一生务农,却对这刀纸视若珍宝。“这是祖上留下的,不能糟蹋。”他常这样说。如今想来,老人守护的或许不仅是纸张本身,更是一段鲜活的家族记忆——也许他的祖父曾用这纸写过家书,也许某位先祖曾靠卖纸维持生计。

记忆中最深刻的画面,是老人常在夜深人静时,就着煤油灯的微光,轻轻摩挲这些泛黄的纸张。昏黄的灯光在他布满皱纹的脸上跳动,眼神中流露出难以言说的温柔。那时我不解其意,如今才恍然大悟:有些东西,看似无用,却因承载了人的情感与记忆,而比金银珠宝更为珍贵。

在这个追求速效与便利的时代,现代造纸工艺使用大量漂白剂,让纸张更白更亮,却也变得更加脆弱易损。反观这些历经百年沧桑的小井纸,依然保持着素雅的色泽和惊人的韧性,恰如那句古老的谚语:“纸寿千年,绢寿八百”。

这些纸张,不仅是书写的载体,更是一个民族文明记忆的延续。每一张古纸里,都藏着千年的故事,等着有心人去发现、去传承。