占雄敏/文 我的父亲詹云火,生前是一名船舶设计师。虽然父亲离开我已11年,享年74岁,可他的音容笑貌和那些关于船舶的故事,依旧在我心中鲜活如初。

人生高光:参与西湖游船设计

父亲曾是浙江省杭州航运公司船厂的一名船舶设计师。1972年1月,三十出头的他迎来人生最重要的一次挑战。当时,美国总统尼克松即将访华,其使团有一百多人。他们提出要游览杭州西湖。可西湖里没有能承载百余人的大游船。周恩来总理直接致电浙江省交通厅,要求在一个月内打造一艘能容纳百余人的大游船。接到任务后,浙江省交通厅紧急召集全省科班出身的船舶设计师。然而,由于时间紧迫、任务艰巨、责任重大,整个会场鸦雀无声,没有一个设计师敢主动承担。就在这时,时任浙江省航运公司领导洪经理找到父亲,问他:“云火,你能不能试一试?” 父亲初生牛犊不怕虎,毅然回应:“可以试试!但是我有个条件,要点兵点将30人。”洪经理毫不犹豫地答应了。

从那一天起,父亲便带着挑选的30个“精兵”,开启了一场与时间的赛跑。他们日夜奋战,设计、放样、施工,每一个环节都争分夺秒。那一个月里,他们几乎没有合眼,饿了就随便吃几口,累了就稍微歇一下,又马上投入工作。经过30个日夜的不懈努力,西湖第一艘能搭载百余人的大游船终于成功问世!这艘游船,就是如今在西湖里每日穿梭,承载着无数游客欢声笑语的画舫的前身。它及时满足了当年2月26日尼克松访华使团游览西湖的需求,为中美外交史添上浓墨重彩的一笔。“詹云火”这个名字在浙江省交通行业内声名鹊起。

人生逆袭:小学学历到船舶设计师

谁能想到,这位大名鼎鼎的造船专家,只有小学三年级的学历。这听起来简直不可思议,但事实的确如此。在知识匮乏的年代,一个仅有小学学历的船厂工人,经过十年磨砺,终于设计出载入史册的大游船——父亲的逆袭,是那个时代“工匠精神”最鲜活的写照。

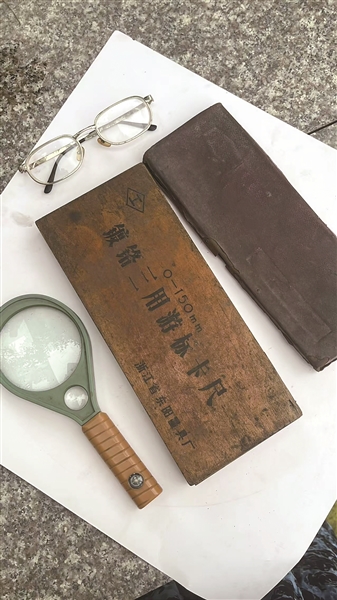

父亲在家中排行老二,小学三年级就辍学了。17岁时,他幸运地被招入浙江省航运公司船厂工作。尽管学历不高,但父亲对知识有着强烈的渴望,对船舶设计满怀热忱。工作之余,他每天坚持自学,从初中、高中文化课程,到船舶设计专业课程,一路披荆斩棘,最终达到大专水平。他常常看书到凌晨三点,长期的睡眠不足让他患上严重的神经衰弱,即便如此,他也从未放弃过学习。

小时候有一次闲聊,父亲说起他对看书的热爱,他说越看书越觉得有意思,越看越有劲头。那一刻,我被他深深折服。他还跟我解释船舶设计和造船的原理,不过是运用阿基米德定律,利用船体排水量与浮力的关系。他随手拿起我的塑料小碗比划:“你看,船像只碗浮在水上,装的重量越多,碗就要做得越大,碗边还得够高才不会沉——这就是阿基米德教我们的。”物理,向来是我学生时代最畏难的学科,可父亲凭借自学,将其运用得如此娴熟,这让我对他的敬佩又多了几分,在我心里,他就是世界上最厉害的父亲。

父亲不仅重视理论知识的学习,更注重实践。他曾告诉我,为了深入了解厂里的每一艘船,他坚持每天中午进船舱摸索,无论寒冬酷暑,从未间断。就这样,他对整个船厂的每一艘船都了如指掌。因为善于调查、研究和总结,父亲设计的船舶船体重心稳,吃水量精准,驾驶起来又轻便又快速,深受船老大们的喜爱。凭借出色的工作表现,父亲年年被评为“先进工作者”;他担任主任的车间,也年年被评为“先进车间”;后来因为卓越的设计工作,他被公司聘为船舶设计工程师。

朴素人生:被误认为“老农民”

父亲外表朴实无华,皮肤黝黑,身高不足一米七,穿着十分朴素,不熟识的人肯定以为他就是一位“老农民”。每次让他穿新衣服,他总是推托不愿穿,说新衣服穿着不自在,还是旧衣服舒服。父亲总爱穿那条洗得发白的工装裤,裤腿上还沾着桐油渍的印迹。

父亲跟我讲过一件趣事,有一次他在厂旁的大马路上散步,路旁瓜地里一位愁容满面的农民叫住他,请教甜瓜种植技术。那场景至今历历在目:“大哥,我种的甜瓜叶子长势良好,花开得也热闹,可就是甜瓜结得很少,你帮我看看咋回事?”父亲笑眯眯地赶忙回答:“我只会造船,不懂种瓜。”后来,只要妈妈一提起这事,我们都会忍俊不禁。身怀绝技、成就斐然的父亲,被误认成农民,他也每每一笑了之。

父亲德高望重,在我心中无比伟岸。他待人真诚,乐于助人,从不求回报。那时,从事水上运输的富阳人听闻父亲在浙江省航运公司船厂工作,纷纷找上门来请他帮忙买船。即便彼此素不相识,父亲也总是热情接待,尽心尽力地联系接洽,帮助他们顺利买到船,父亲甚至还帮他们垫付钱款。有一次,买船人没有带足钱,离支付数额还缺400元,父亲马上赶去银行取钱,给他们补足购船款。他们对父亲满怀感激,为此有人专程上门看望父亲,以表达谢意。可父亲连连说“不用谢”,并婉拒礼物。就这样,父亲在富春江沿岸赢得极高的声誉,只要有人提起“詹云火”,大家都会由衷地赞叹“他人真好,帮忙很热心!”

家的依靠:带领家庭成员同甘共苦

当年,身为富阳造船厂劳动模范的爷爷,因新船下水不幸被压伤,因公殉职。年仅22岁的父亲,扛起了整个家庭的重担,照顾奶奶,抚养叔叔和姑姑。他把9岁的小叔叔长期带在身边,照顾他的生活起居、上学读书和学习技术,直到他长大成人。

5个兄弟姐妹成家后,只要家中谁生病,父亲依然会请假带他们去杭州看病,吃住都在他的宿舍里,贴钱贴物,毫无怨言。二婶患有严重的胃病,从一出生就有,父亲经常从杭州买来“三九胃泰”给她,最终治好了她的顽疾。

爷爷走得早,是父亲撑起了这个家,在他的引领下,整个家族团结和睦,亲如一家。五个家庭同甘共苦,营造出温暖融洽的家族氛围。

父亲,是我心中的一座大山,是我永远的依靠。每当我在生活和工作的重压下迷失方向,内心被困惑填满时,我总会毫无保留地向父亲倾诉。而他,总是能给予我最及时的回应,那些建议就像明亮的火把,驱走我心中的阴霾,让我“去时愁眉苦脸,归来阳光灿烂”。父亲是我的良师益友,更是那个懂我的知音。他站得高、望得远,思维活跃,和他交流,总能得到一些高瞻远瞩的见解。记得1990年代我面临职业选择时,父亲从船舶设计的经验中提炼出“顺势而为”的道理。他说:“船要顺水而行,人要顺应时代。如今国家大力发展教育事业,你若参与其中,便是抓住了浪潮。”这番话使我毅然投身教育行业,多年后果然印证了他的远见。

父亲平日里沉默寡言,却在亲戚、朋友、同事和同乡中威望极高,深受大家的爱戴。记得父亲去世时,多位亲戚悲痛欲绝,哭哑了嗓子;几年后,父亲的一位好友打电话来问候,得知他已经离世,当场在电话里失声痛哭。

如今,每次在西湖乘坐游船,我仿佛看到父亲当年连夜打造大游船的情景……我想,他若是泉下有知,一定会感到欣慰和开心。