当晨曦微露,富春江畔的晨雾尚未散尽,电波已悄然穿越富阳的大街小巷。七十年来,富阳人民广播电台始终以声音记录时代、用电波传递温暖,陪伴一代又一代富阳人成长。

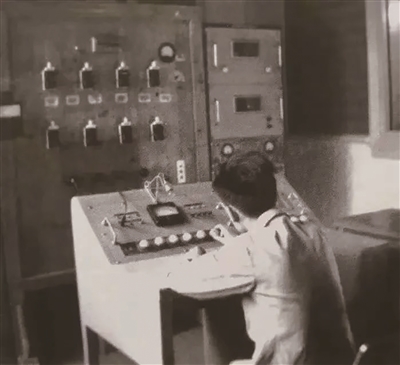

回溯1955年3月18日,当《东方红》的旋律首次在富阳上空回荡,富阳县广播站从县委大院东平房起步,仅凭300瓦扩音机与58只舌簧喇叭,开启了富阳广播事业的征程。七十载风雨兼程,从鹳山脚下到鹿山新城,从单播录播到全媒体直播;七十年薪火相传,从“小喇叭”到覆盖杭嘉湖绍的FM100.4,富阳人民广播电台以“声”为媒,在时代浪潮中始终坚守初心、与时俱进,成为镌刻在富阳人记忆里的温暖符号。

与时俱进,是空间变迁里的时代印记。从800平方米的花坞南路广电大楼,到8883平方米的江滨西大道广电中心,再到17000平方米的文化中心融媒体阵地,四次搬迁不仅是办公场所的扩容,更是富阳城市发展的生动缩影。每一次选址西移,都与富阳城市建设同频共振——从服务县域到融入区域发展,广播阵地的升级,让党的声音、民生资讯传递得更稳、更远,更精准地触达每一位听众。

与时俱进,是节目创新中的群众初心。从成立初期每天3次、每次1—2小时的“本县新闻+戏曲气象”,到上世纪80年代《富阳风貌》800期节目汇编成书的文化传播突破,再到如今17小时不间断播出的《新闻早高峰》《下班路上》《缤纷车世界》《听见好时光》等民生栏目,富阳广播的节目形态从单播录播走向双播直播,内容从政策传达延伸到衣食住行的方方面面。这种创新始终围绕“群众需要什么”展开,让广播从单纯的“听新闻”,变成了陪伴市民“过日子的伴儿”,成为几代富阳人共同的集体记忆。

与时俱进,是队伍成长里的薪火相传。从最初4人组成的“多面手”团队,到如今汇聚杭州市劳动模范、三八红旗手的采编播一体化专业队伍,富阳广播人的精神始终一脉相承。蒋增福深耕乡邦文史、李杭育笔耕不辍的坚守,在新一代广播人身上持续延续。队伍的成长,不仅是人数的增加,更是服务群众能力的跃升——防洪救灾时,他们用权威报道稳定人心;农忙时节,他们用《农事指南》解决农民生产难题。从“身兼数职”到“专业精耕”,变的是工作方式,不变的是“自力更生、服务人民”的初心。

与时俱进,是传播边界上的破圈突破。“明者因时而变,知者随事而制。”融媒体时代,富阳人民广播电台在挑战中寻机遇,主动拥抱AI新技术,探索广播发展新路径。通过“两微一端”、喜马拉雅App、小红书等新媒体平台,将声音传播到更广阔的空间;打造可视化广播、互动式广播,为听众带来更丰富的体验。从“乡乡通广播”的基础覆盖,到FM100.4调频信号辐射杭嘉湖绍,再到新媒体让富阳声音传遍全国,广播早已不是“小喇叭”的代名词。2016年,电台提出“让广播充满公益力量”的口号,创办暑期“公益小主播”活动。十年来,通过招募中小学生参与公益宣传,用声音传递正能量,为少年儿童成长保驾护航,更拓展了“媒体+公益”的新渠道,让传统媒体在新赛道上焕发新生。

“树高千尺忘不了根。”七十年来,富阳的每一次发展,广播从未缺席——它记录富春山居图的时代新貌、传递乡村振兴的嘹亮号角,更见证了城市能级的持续提升。

纪念,是为了更好地前行。七十年“声”入人心,七十年初心如磐。富阳人民广播电台的与时俱进,从来不是单纯的形式迭代,而是对“服务人民”内核的始终坚守。站在新起点,只要继续以时代为坐标、以群众为中心,这片土地上的“好声音”定能穿越岁月,在高水平打造富裕阳光的现代版富春山居图的征程中,奏响更嘹亮的新章。

富阳广播的珍贵记忆