记者 臧一平 摄影 方利丹 通讯员 潘怡倩

“知道吗?咱们村的章高森上央视了!”神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆后,返回的实验样品迅速运抵中国科学院空间应用中心,洞桥镇三溪村的章高森参与载人空间站第七批空间科学实验样品交接仪式。这一消息在村里村外传开了,他的父母打心底里替他高兴,为他感到骄傲。近日,记者采访了章高森及他的父母,听听这位从小山村走出来的科学家的成长故事。

不张扬,做事低调,从小就非常懂事

记者从城区出发,驱车1个小时到达洞桥镇三溪村。这是富阳西北部的一个小乡村,若不是神舟十八号飞船相关新闻铺天盖地,村里人对章高森的印象还停留在“村里第一位博士后”“那个黑瘦的男孩”,如今,章高森是中国科学院西北生态环境资源研究院副研究员,主要研究极端环境中的微生物。

当知道记者要来采访,章高森的父亲章玉庭早早就在家门口等候了。章玉庭今年73岁,老伴戴银花71岁,他们都是勤劳的农民,和村里的大部分人一样,生活按部就班,日出而作,日落而息。谈起章高森的成长经历,老人打开了话匣子,言语中透露着自豪。

章高森从小就非常懂事,是老师、村里人眼中品学兼优的好孩子。他不仅在学业上从不让父母操心,还是一个细心的“暖男”。每天一放学,当看到父母还在忙农活,他就会跟姐姐一起帮忙做晚饭,姐姐在灶头切菜,他就负责生火。

“姐弟俩关系好得很,每次家里有好吃的,高森总是等姐姐放学回家后才一起吃。”章高森的母亲戴银花说,两个孩子都懂事得早,也能吃苦,他们从小就学会了互相帮助,关心别人,替家里人分忧。

“我和他爸没有多少文化,家庭条件也非常一般,我就不停告诉他,认真读书会改变命运。”戴银花说。从小学到高中,章高森获得了很多奖状和荣誉证书。

当记者问到家中是否还有奖状,戴银花说:“这么多年了,还搬过家,肯定没有了。”可是父亲章玉庭却“胸有成竹”,让记者等一下,他去房间拿出来。

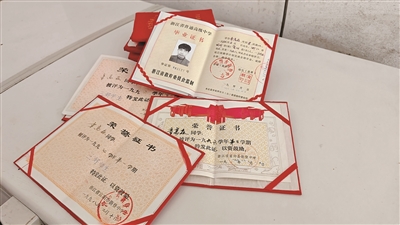

过了一会,章玉庭拿出一个红色塑料袋,视若珍宝。他小心翼翼拿出一本本红色封面的证书,包括三好学生、优秀班干部、学习积极分子等。

“‘家有好儿郎,奖状贴满墙。’我们农村就有这句俗语。学期末,小孩拿一张奖状回家是很自豪的一件事,家长也特别有面子。他姐姐如果拿了奖状,到家之后,一定会第一时间把奖状贴在客厅的白墙上。可高森却不喜欢贴奖状,觉得贴在墙上难为情。”戴银花指着证书笑着说,这还只是很少一部分。

“那时候我打算用物质激励他学习。”章玉庭说,他跟儿子有个约定,如果考得好,就奖励他20元,可惜章高森考得太好了,每次都是考双百分,囊中羞涩的父亲后来都拿不出奖励的钱了。“高森并没有失望,他也理解家中的经济情况,懂得我对他的这片苦心。”

大学选择生物系,选择了会做一辈子的事

“朝为田舍郎,暮登天子堂。”1979年,章高森出生于一个普通家庭。他全家以种地为生,家境贫寒的他坚强乐观,始终心怀一个梦想,就是有朝一日能走出小山村,到外面的世界去看看。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。“我不是一个聪明的小孩。”但从小学开始章高森就意识到知识的价值。对于他来说,好好学习还有一个更直接的原因:“和干农活相比,坐在教室里学习算是最轻松的事了。”

虽然章高森自我感觉并不是智力超群的天才,但他十分珍惜学习的机会,深知勤能补拙的道理。进入新登中学读高中后,学习更刻苦了,他心中明白,在那个年代,考上大学是跳出农门的最佳之路。

1998年的高考,章高森觉得没有发挥好,估分比公布的成绩低了50余分。专业填报的选择,如今看来也是非常“儿戏”。当时填报了生物学、医学等几个专业,因为他根本不了解其他志愿。“‘21世纪是生物学的世纪。’当年参加高考时,我就因为听到这句话而在填报志愿时选择了兰州大学生物学。”于是,章高森开始了异地求学之路。这一选择,改变了他的人生。

面对新的环境、新的氛围、新的饮食,章高森刚到兰州读大学时,一开始还难以适应。“大西北气候特点是干燥,空气中缺少水分,人也缺少水分,吃面会放辣子油和香菜,后来我也完全适应了。”他说,回头想想,年轻时候的任何一个决定,都会对自己的人生路造成很大影响。

当时,章高森如果本科毕业就去工作的话,对家里的经济帮助会大些,父母也能轻松些,但他有机会保送上研究生,家里人也十分支持他继续上学,尤其是毕业了刚工作的姐姐鼓励他继续读书。于是他又在兰州大学待了5年,初步接触科研,开展冻土微生物研究。

2007年,博士毕业生不多,在大学谋个教师职位不难,但章高森选择了中科院寒旱区环境与工程研究所的博士后流动站开展科研工作。当时国内科研远不如现在的水平高,在指导老师的建议下,他希望能到科研体系更加完善的实验室进一步提高科研能力。2009年初,他赴美国沙漠研究所留学,主要从事地外生命探测相关研究,5年后,回国就职于中科院寒旱区环境与工程研究所,从事极端环境中微生物生态学相关研究。“研究工作有时就像去未知领域探险,踏上行程了就只能坚持向前走,没有什么回头路。”他说。

回想这些年的经历,他说,不管在国内国外,总是感觉很忙,有时候忙好一阵又没有达到预期成果时会比较沮丧,他总选择向家人隐瞒这些,并在通话中表示一切都很好,不想让亲人过度担心,毕竟,本来陪家人的时间就很少。

目前,拿到神舟十八返回的实验样品后,章高森与同事又忙碌了起来,将重点关注这些极端环境微生物在空间环境中的生存极限,评估地球生命发生星际传播的可能性,同时挖掘极端环境微生物的各层次抗逆资源,包括筛选具有辐射损伤防护功能和抗衰老功能的活性天然产物。

喜欢钻研,对科研感兴趣的章高森,真正实现了“读书改变命运”,走出了大山,靠着勤奋、努力与坚持,来到了梦寐以求的科研殿堂,在自己喜欢的领域与国家发展同频共振,成为国家科技强国的栋梁。

寄语青年学子,持之以恒才能芳香四溢

“从事科学研究,最幸福的就是自由感。”他坦言,很享受这样纯粹的科研时光。谈到成功的奥秘,他说,回想起这些年的科研之路,他认为科研贵在坚持,并保持浓厚的兴趣,一直往前走。他1998年进入兰州大学生命科学学院,在生物领域学习研究了25年,如今才慢慢感觉到“21世纪是生命科学的世纪”之言可能不虚。对青年学子来说,如果选定了一个方向,就要坚持不懈地向目标而努力,最终是会成功的。

作为孩子父亲,章高森说自己不会对孩子提出“一定要如何”的要求,即便是自己通过读书改变了命运,也不会要求孩子一定要成为世俗意义上的“学霸”。

他希望孩子跟自己一样,找到兴趣,并且将之作为人生的追求,“不一定要读硕士、读博士,只要找到合适自己的事情和位置就可以。生物学里,称这个为生态位”。

谈到家乡富阳,章高森说他越来越思念故土。这些年来,富阳发展变化巨大,为了科学研究,他很少回富阳,每次回来也是来去匆匆,总有忙不完的事,做不完的研究。他说,故乡是灵感的源泉,努力的动力,是他骄傲的资本,心灵的港湾。他很想多回家看看,为家乡做些力所能及的贡献。

记者手记

对教育近乎虔诚的尊崇、对梦想奋不顾身的追求……在对章高森以及他父母的采访中,这些因子清晰可见。

在当今快节奏的生活里,很多人把教育视作一件功利的事,“起跑线”一再提前,所谓“原生家庭的影响力”被无限放大,孩子被战战兢兢的家长们推着往前走,生怕哪个环节出了疏漏,前途尽毁。而洞桥采访之行,我感动于章高森原生家庭的质朴,倾听着他的成长故事,在脑海中一帧帧还原他的求学之路。最让我感动的是,他父亲还一直留着他学生时代的奖状,虽然纸张已经发黄,但是他一张都不舍得丢。越是朴素的爱,越能够打动人心,催人奋进,虽然他父母没有读过多少书,但是他们深知“知识改变命运”的道理,用尽全力供孩子读书。

一段贫苦的经历,反而丰富了章高森的人生阅历。回首他的人生经历,不难发现他的成功有迹可循。他的人生轨迹,能够为更多的学子提供可靠的参考。

诚然,每个人无法决定自己的出身,但是通过个人坚持不懈的努力,一定能够登上令人难以想象的巅峰,收获更加精彩的人生,实现生命的价值。