记者 骆晓飞

黄公望隐居地的暮色中,秀湖水雾氤氲,竹筏载着越剧演员缓缓穿行,婉转唱腔混着潺潺水声漫向夜空。岸边,白发老戏迷跟着节奏轻拍手掌,孩童踮脚指着“从画里走出”的演员欢呼,年轻观众举着手机记录下这“人在景中、景随人动”的瞬间——这是上个月富阳越剧艺术传习院实景演艺《富春长歌》的演出现场。

富春大地上越剧传承的点滴不止于舞台,更在日常——校园里,孩童哼着“天上掉下个林妹妹”;公园“越剧角”,戏迷们自带乐器轮番演唱;排练厅内,前辈演员正给青年弟子纠正身段……浙江实施文化建设“八项工程”20年来,富阳以“传”为基、以“人”为核,以“传帮带”育人才、以创新活传承、以惠民固根基,让越剧这门传统艺术在富春大地生生不息,唱出了一曲薪火相传的动人长歌。

薪火相传:从“名师带徒”到“梯队接力”

富阳影剧院的舞台上,富阳越剧艺术传习院又开始了新一天的排练,院长汪华儿正给20多岁的青年演员纠正身段。“丑角的台步要稳中有巧,既要有诙谐感,又不能失了韵味。”从事越剧艺术近30年,汪华儿深耕丑角艺术,3篇论文聚焦这一行当,还在传承直系恩师陈书君、孙小兰技艺的基础上,博采众长形成个人风格。如今,她把这份积累全用在青年演员培养上。

富阳越剧艺术传习院有着70年历史,人才传承的脉络清晰可见。1985年,陈书君主演的《金殿拒婚》走进中南海,让富阳越剧崭露头角。那时,剧团虽有陈书君这样的小生名家,却面临“花旦断层”困境,重要演出得外请演员。后来,经陈书君着力培养,王秋月等花旦逐渐成长,何娟娟能身兼老旦、老生多职,上世纪七八十年代的剧团终于实现“生旦净末丑”行当齐全。

但人才留存难题随之而来。到了上世纪90年代,随着经济快速发展,不少艺术人才转行经商。1994年,剧团从四五千人中选拔15名艺校委培生,汪华儿便是其中之一。“进团后,前辈演员正值壮年,我们十几年都在跑龙套。”汪华儿说,因缺乏梯队培养机制,直到2015年,这批演员才陆续担纲主演。如今,“70后”的他们成了剧团中坚,而30—48岁之间出现断档,20多岁的青年演员虽已招入六七人,却存在行当不全、经验不足的问题,“老生、老旦、小丑缺位,挑大梁还需时日”。

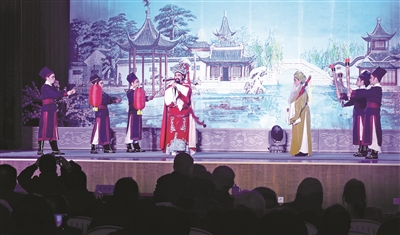

为破解困境,传习院打出“组合拳”。一方面,推行“名师带徒”,邀请陈书君、陈飞等省市级越剧艺术名家担任艺术指导,定期授课并参与考核。青年演员张春娜在名家指导下正慢慢成长,此次在《富春长歌》中担纲了黄公望一角,在导演不厌其烦的指导下,对《富春长歌》中角色的理解更深刻,“站在黄公望当年作画的地方演唱,每个字都像有山水托着”。另一方面,积极推送演员参与各级人才项目,推荐优秀演员试镜大IP剧目。去年,青年演员成功拿下《新龙门客栈》主演周淮安一角,在更大舞台上积累经验。

不仅如此,退休演员也成了传承力量。62岁的董小青于2012年退休,2015年,她受邀到永昌镇指导戏迷排演“五水共治”主题的越剧小品,助她们拿下当年比赛的金奖,自此打开了她退休后的“传教”生涯。此后,她走进新登成校、新登镇小教学,学生在省市级艺术节中屡获佳绩,还拿下中国少儿戏曲小梅花荟萃“最佳集体节目”奖。她的学生幼儿园的盛甜心小朋友,受姐姐影响也来到董小青这儿学越剧,稚嫩嗓音唱得有模有样,而她姐姐已考入浙江省艺术职业学院。“教学生时自己也在进步,看到孩子们喜欢越剧,就觉得传承有了希望。”董小青说。

守正创新:让传统越剧“潮”起来

“原来越剧还能这样演!”在《富春长歌》实景演出现场,“00后”观众举着手机不停拍摄。演出打破传统剧场局限,利用黄公望隐居地的山水景观,打造“环抱式”舞台。观众移步换景,既能看黄公望纪念馆阶梯上的“横波仕女舞”,又能赏秀湖湖岛的“春江云烟舞”,竹筏上的演员如同从画中走出,让这位年轻戏迷直呼“沉浸式体验太震撼”。

这是富阳越剧在艺术创新上的突破。作为区委、区政府重点扶持的文旅精品项目,《富春长歌》从2022年的诗韵越剧《富春山居图》,到2024年的越剧演出版,再到如今的文旅实景秀,三年间屡获佳绩:入选中国上海国际艺术节展演、获浙江文化艺术发展基金资助,还成为浙江省艺术创作大会唯一献演剧目,成果写入2025年富阳区《政府工作报告》。“我们想通过‘戏曲+实景’的形式,让越剧贴近年轻人,也为文旅融合探路。”汪华儿说,首演时“钱塘庙会”环节,演员向观众赠送富阳特色文创产品和小吃,线上热度持续攀升,不少外地游客专程来打卡。

在剧目创作上,传习院坚持“传统+原创”双轨并行。一方面,复排《红楼梦》《梁祝》等经典剧目,夯实艺术根基;另一方面,打造《鸳鸯曲》《十八双绣花鞋》等原创作品,挖掘本土文化。《富春长歌》就以《富春山居图》为魂,将富阳的山水文化与越剧艺术结合,成为具有地域特色的“文化名片”。今年,该剧还以大型原创越剧形式,亮相了第十六届浙江省戏剧大赛。

传播方式的创新同样重要。2023年,富阳举办“玉兰杯”戏迷擂台赛,从周赛到复活赛,20多场比赛吸引200多名戏迷参赛,戏迷的年龄跨度从20多岁到80多岁。赛后成立的市民戏曲艺术社,为戏迷提供更多展示和学习机会,“我们邀请专家培训,就是想让民间的越剧力量不断壮大”,区文化馆副馆长邢幼幼说。“90后”戏迷蒋骏楠是进入决赛唯二的男选手之一 ,他大学时创办越剧社,还曾在韩国教越剧,“以前,朋友们觉得我喜欢越剧很奇怪,现在他们也开始欣赏越剧”。在富阳,戏迷们不再局限于线下演唱,不少人活跃在抖音等短视频平台。在戏迷擂台赛上脱颖而出的金奖获得者“晴天”“燕妃”等都是网红级别的博主,他们常通过短视频分享越剧演唱片段。

传习院还积极“破圈”,与大IP剧组合作、探索“日游夜演”模式。汪华儿介绍,接下来将联合富春山居集团,依托黄公望隐居地景区,推出“白天游景区、晚上看越剧”的文旅产品,让越剧成为富阳旅游的“加分项”。同时,计划与影视公司合作,将越剧元素融入影视作品,扩大受众群体。

扎根群众:让越剧艺术“润民心”

在富春四小的“新荷戏曲社”每周三次的社团课上,都会传来悠扬的越剧唱腔。“天上掉下个林妹妹……”三年级学生俞岸佳正跟着老师练习《红楼梦》选段,字正腔圆又带点奶气的童音,让徐派唱腔有了另一种风味。

这是富阳“戏曲进校园”的成果。如今已经退休的区文化馆干部陈澄一直执着于戏曲的传承,2004年陈澄做过一次调研,问小学生是否认识徐玉兰,竟无一人知晓,但提到迈克尔·杰克逊,孩子们都能唱上几句。这让她意识到,越剧需要从娃娃抓起。此后,富阳启动“戏曲进校园”行动,富春四小成为试点学校,聘请剧团退休编导与演员担任指导老师。一年后,再去学校调研,孩子们都能哼起越剧选段。“我们不是要培养专业演员,而是要培养观众。”陈澄说,只有让下一代了解越剧,这门艺术才有长远生命力。

“学校近二十年的梨园薪火相传,为的是守护文化根脉与文化自信,让戏曲古老的种子根植在孩子们心里,长出时代的新芽,绽放新的光彩!”富春四小副校长何晓艳说,学校还将德育教育融入越剧表演,让学生在学戏中明事理。家长们的态度也从最初的不支持,转变为主动咨询报名。“现在浙江不少专业院校对戏曲专业有优惠政策,学费全免,还能被国家剧团选拔,学越剧也是给孩子多一条发展路径。”一位家长说。 如今,富阳多所学校开设越剧社团,新登镇小还建起越剧传承馆,纪念徐玉兰先生。

除了进校园,越剧还深入社区、乡村。近三年,富阳越剧艺术传习院开展惠民公益演出、送戏下乡、商业演出等500余场,惠及群众超70万人次。在偏远山村,演员们克服条件简陋的困难,搭起临时舞台,为村民带去精彩演出。“有一次在山区演出,下着小雨,村民们打着伞看完了整场戏,还不停地给我们鼓掌。”汪华儿回忆,那一刻,她觉得所有的辛苦都值得。

民间戏迷社团也成为越剧传播的重要力量。陈澄曾做过一次调查,富阳有万余名戏迷,遍布各个乡镇(街道),仅富春街道就有不少于20支戏迷社团。鹳山公园、恩波公园的“越剧角”,天气好时总有戏迷演唱;新登的农庄老板娘,每周都会邀请戏迷和乐队师傅聚会唱戏,还准备一桌饭菜;大源艺苑戏曲社团团长董婉珍,带领团队常年义演,“看到大家喜欢我们的表演,就有了坚持下去的动力”。

区文化馆则通过公益培训、赛事活动等,为戏迷搭建平台。每期戏曲基础班、提高班报名都十分火爆,“玉兰杯”戏迷擂台赛更是让不少戏迷圆了“舞台梦”。“以前只是自己在家唱,没想到能站在这么大的舞台上表演,还得到了专家的指导。”参赛戏迷蒋杏娣说,比赛让她更有信心坚持唱下去。

【短评】

以人才“活水”滋养文化根脉

越剧在富阳的传承实践,是浙江文化人才工程的生动注脚。从“名师带徒”的技艺传承,到“戏曲进校园”的薪火接续,再到实景演出的创新突破,富阳抓住了“人才”这个核心,让传统艺术焕发新生。

文化的传承,关键在人。富阳既注重专业院团的人才梯队建设,通过名家指导、实践锻炼等方式培育青年演员,又激活民间戏迷、退休演员等“草根力量”,形成全民参与的传承格局。这种“专业+民间”的人才培养模式,让越剧既有“阳春白雪”的艺术高度,又有“下里巴人”的群众基础。

创新是传承的活力源泉。当越剧与实景结合、与文旅融合、与新媒体碰撞,不仅打破了传统艺术的传播边界,也吸引了年轻群体的关注。这种创新不是对传统的颠覆,而是在坚守艺术内核基础上的与时俱进,让越剧既能留住老戏迷,又能赢得新观众。

文化惠民,方能行稳致远。富阳将越剧送进校园、送进乡村、送进社区,让艺术走出剧场,融入百姓生活。当孩子们唱起越剧选段,当村民们在田间地头欣赏演出,当戏迷们在公园自得其乐,越剧便不再是束之高阁的艺术,而成了滋养心灵、凝聚人心的精神食粮。

20年深耕,富阳以人才为笔、以创新为墨、以群众为纸,绘就了一幅越剧传承的富春画卷。这不仅为传统戏曲的传承提供“富阳经验”,更印证文化人才工程的深远意义——只有让人才辈出、让艺术创新、让文化惠民,才能让传统文化的根脉深植大地,生生不息。